3月31日晚,東江水供港60周年紀念典禮在香港舉行。60年來,東深供水工程已不間斷地向香港供水超過300億立方米,滿足香港約80%的用水需求。這項工程解決了香港缺水之憂,有力支撐香港從傳統加工製造業向國際金融、航運、貿易中心的轉型,成就了「東方明珠」的繁榮盛景。

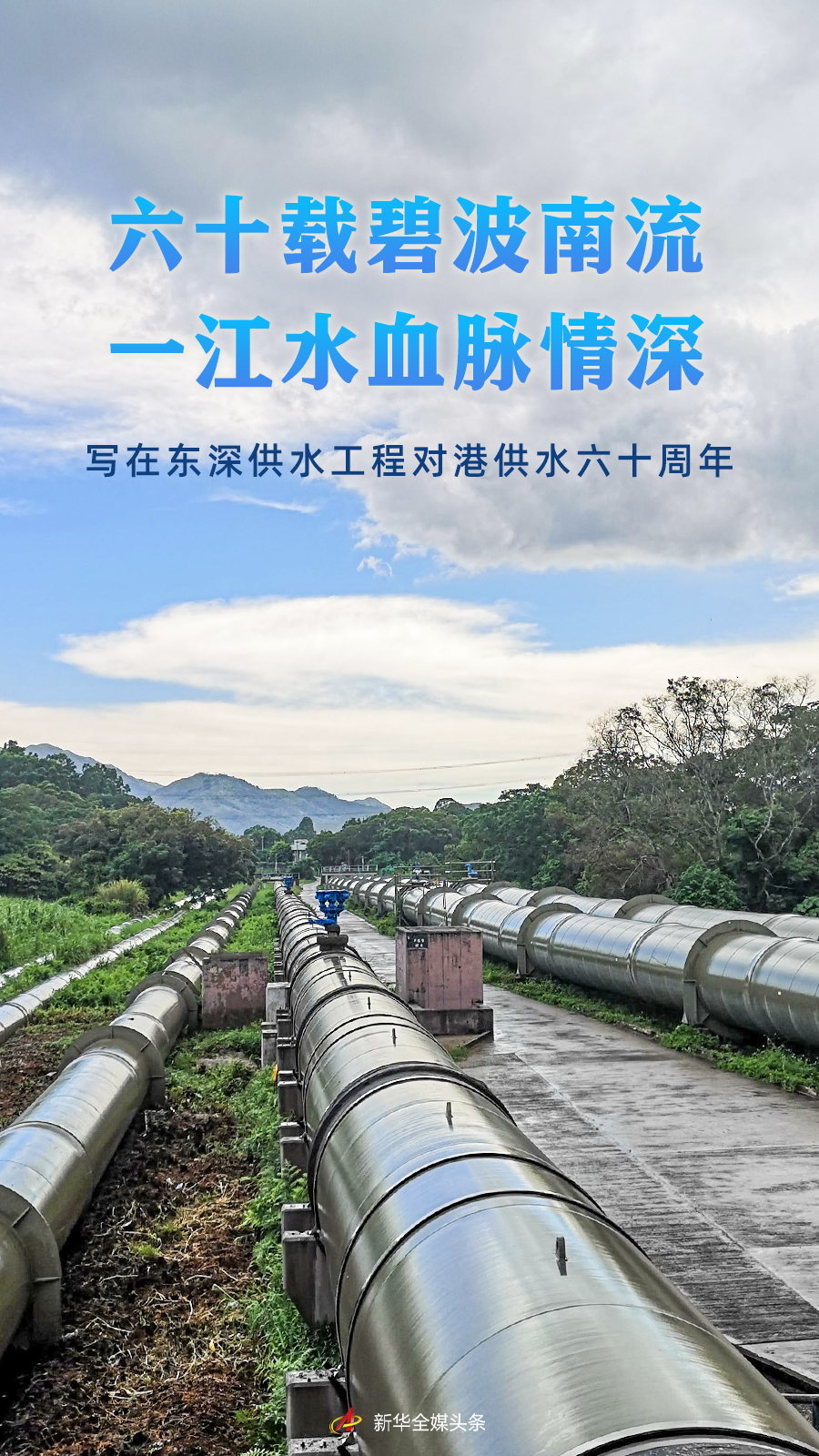

六十載碧波南流,一江水血脈情深。從「硬聯通」到「心相通」,粵港贛三地正協力推動東深供水工程在粵港澳大灣區建設新時期譜寫融合發展新篇章。

供水超300億立方米 「生命線」守護香港60年

301億立方米。

3月31日17時30分,在位於深圳的東深供水工程調度中心的「智慧大屏」上,對港供水最新水量定格在這一刻度。

這是東深供水工程對港供水60年來的最新記錄。

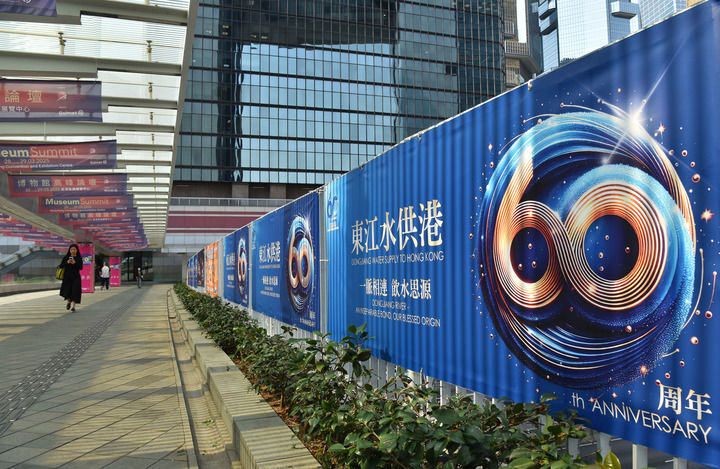

這是在香港街頭拍攝的東江水供港60周年宣傳海報(2025年3月25日攝)。新華社記者 陳鐸 攝

——因濟困而生

生長在供水充足時代的人未必有切身之感,但經歷過水荒的老一輩還有刻骨銘心的記憶:三面環海的香港,缺水曾經是生存之憂。1963年,香港遭遇百年一遇的大旱,4天才能供水一次,每次供水僅4個小時,300多萬人生活陷於困境。

東深供水工程源自祖國人民與香港同胞血濃於水的血脈親情。1963年12月,在香港的危急時刻,經周恩來總理特批,中央財政撥款3800萬元,建設東江—深圳供水工程,引東江之水濟香港之困。

東深供水工程全長83公里,從東莞橋頭鎮引東江水,從深圳水庫通過管道輸水至香港。

2025年4月1日,「舞動水滴展」在香港添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)舉行。該大型藝術裝置展覽是藝術家馬興文特別為慶祝東江水供港60周年而創作,通過大小不同的水滴裝置表達東江水為香港注入生命力和社會共融的文化氛圍。新華社記者 陳鐸 攝

1965年3月1日,經過上萬名建設者日夜奮戰,東深供水工程僅用一年時間就建成通水,從此終結了香港缺水的歷史。

「東深供水工程是黨中央為解決香港同胞飲水困難而興建的跨流域大型調水工程,從根本上改變了香港地區長期缺乏淡水的困局。」廣東省水利廳廳長黃志堅説。

——供發展之需

東深供水工程深圳水庫朝陽初升的景象(無人機照片,資料照片)。新華社發(廣東省水利廳供圖)

60年來,香港GDP增長266倍多。經濟的發展,也帶來用水需求的增長。

為滿足香港用水需求,東深供水工程先後進行三次擴建、一次全面改造,年供水能力由0.68億立方米躍升至24.23億立方米。

粵海水務董事長鄭航桅説,改革開放後,隨着工程沿線的東莞、深圳等城市迅速發展,用水迅猛增長,供需緊張中仍全力保證香港用水需求。2020年至2022年連旱期間,東深供水工程仍保證對港年供水量均超8億立方米。

這項跨越半個多世紀的民生工程,不僅滋養着香港同胞,更成為助推香港經濟騰飛的堅實保障,支撐「東方明珠」的繁榮盛景。

——為粵港澳大灣區建設提供保障

在粵港澳大灣區建設的新時期,東深供水工程有了新的使命。

廣東與香港歷來密不可分,而東深供水工程不僅為「一國兩制」實踐奠定了良好的民生基礎,也為粵港澳大灣區這一國家重大戰略提供支撐和保障。

2024年1月,歷時4年建成的大灣區超級工程——珠三角水資源配置工程全面通水,與東深供水工程形成「雙水源、雙保障」的供水格局,進一步提升對港供水保障能力。

「我們將持續強化創新驅動,一如既往高標准保障東深供水工程安全供水,服務粵港澳大灣區發展建設。」鄭航桅説。

「要高山低頭,令河水倒流」 精神力量歷久彌新

60年來,東深供水工程向香港供水從未中斷,東江沿線守護一江清水也從未懈怠。60年薪火相傳,東深供水工程「要高山低頭、令江水倒流」的精神力量歷久彌新。

這是東深供水工程工地上的繁忙景象(資料照片)。該工程於1964年2月20日開工,1965年3月1日舉行通水典禮。新華社記者 黎楓 攝

建設之初,東深供水工程在從東莞引水進入石馬河後,需要經過多級泵站將河水抬高46米、翻越6座高山注入深圳水庫,再通過管道輸水至香港。當年技術不發達,要用血肉之軀「一鍬一筐、肩挑背扛,開山劈嶺、修堤築壩」建設這樣的工程,可謂是「難於登天」。

2003年6月28日,深圳供水改造工程全部建成並實現全線向香港供水。這是當日拍攝的東深供水工程廣東省東莞市瑭廈鎮金湖泵站。新華社記者 劉大偉 攝

因為多名親人在香港而主動請纓參加東深供水工程橋頭抽水站建設的莫康平回憶説,抽水站建設需要劈開半座山,當時沒有機械設備,一鐵錘砸下去,火星四濺,雙手震得發麻。「工程很苦,但大家都在咬牙堅持。」

上萬名像莫康平一樣的建設者,以「要高山低頭,令河水倒流」的豪情壯志,書寫了流傳久遠的精神傳奇。2021年,東深供水工程建設者群體被中宣部授予「時代楷模」稱號。

這是珠三角水資源配置工程施工現場(資料照片)。新華社發

隨着沿線工業的發展,東深供水工程也面臨污染的威脅。東深供水改造工程項目設計副總負責人嚴振瑞説,為解決水質可能受沿途污染的問題,2000年東深供水工程實施根本性改造,建設全封閉專用輸水管。

這是木湖原水抽水站的巨型輸水管(資料照片)。東江水抵港第一站是位於香港上水的木湖原水抽水站,它是香港配合東江供水工程而興建的重要設施。新華社發(香港特別行政區政府水務署供圖)

「受沿線複雜地形條件限制,同時還要保證正常供水不受影響,工程施工難度『史無前例』。」嚴振瑞説,施工團隊最終建成同類型世界最大現澆預應力混凝土U型薄殼渡槽、同類型世界最大現澆環型後張無粘結預應力混凝土地下埋管等,打破當時四項世界紀錄。

在東江源頭江西贛州安遠縣,66歲的護林員龔隆壽每天清晨都會踏上蜿蜒崎嶇的山路,開始一天的巡護工作。40多年來,他的巡山總里程已超過12萬公里,磨破了100多雙鞋子。

2025年2月27日,江西省贛州市安遠縣三百山的護林員龔隆壽(左一)帶領護林員巡護山林時經過一條小溪。這裏的溪水將和其他水源匯成東江源頭。新華社記者 周密 攝

安遠縣委書記楊有谷説,60年來,東江源頭人民靠山不吃山,以保護好源頭為己任,近20年先後關閉對環境有污染的企業160多家、拒絕對環境有破壞的投資項目340多個。

碧波萬頃的新豐江水庫供應了東江約1/4的水量。為守護這一片碧波,作為廣東欠發達地區的河源市先後拒絕了500多個、總投資600多億元工業項目,並累計投入上百億元整治全市河流。

如今,「用腳步丈量青山」的方式已然遠去。從空中的無人機,到地面的機器人,再到水上的無人船,東深供水工程已建立起覆蓋「天空地水工」多模態、多維度的感知體系,實現工程調度、水質監測、設施管理等一體化運行管理。

一江水一家人 樹立大灣區融合發展典範

「小河彎彎向南流,流到香江去看一看。東方之珠,我的愛人……」每當這首深情的歌曲在東江沿岸響起,總能引起無數心靈的共鳴。以東深供水工程為紐帶,東江沿線60年來演繹着激動人心的故事。

這是東江水資源調度中心(資料照片)。為保障對港供水安全,東深供水工程實行24小時智能調度。新華社發(廣東省水利廳供圖)

——體制機制合作創新

東深供水工程是中國最早的「水權」交易案例。從1964年4月以來,粵港雙方共簽訂了13輪供水協議。

生態補償機制在東江流域早早實踐。2016年以來,贛粵兩省已簽訂三輪《東江流域上下游橫向生態補償協議》,東江源區已獲得中央獎補資金、廣東橫向補償資金、江西財政配套安排資金共31億元。

「東江水的意義,早已超越單純的水源供給,它見證着香港和內地協作的互信。」香港特區政府水務署署長黃恩諾説。

——資源保障合作共贏

2021年,粵港澳大灣區(廣東)水安全聯合創新中心揭牌,該中心在水資源管理、水生態和水環境治理等方面進行技術攻關,進一步推動大灣區城市充分利用創新科技來管理用水需求和供應,助力灣區城市發揮優勢互補的協同效應。

黃志堅説,東深供水工程通水60年來,粵港兩地攜手共進,圍繞對港供水安全開展全方位合作,樹立了粵港澳大灣區融合發展的典範。

——從「硬聯通」到「心相通」

今年2月,來自7所中學的近百名香港學生來到廣東深圳和東莞,展開一場「一脈相連、飲水思源」的東深供水工程探索之旅。

「建設者們『要高山低頭,令河水倒流』的口號讓我印象深刻。」來自香港高主教書院的學生樊宇清説,這不僅是一項水利工程,更是香港與內地血濃於水的情誼象徵,提醒我們要珍惜水資源,銘記這段歷史。

香港特別行政區政府水務署以「一脈相連 飲水思源」為主題,在香港銅鑼灣時代廣場啟動「東江水供港60周年」專題巡迴展覽。這是展覽現場(2025年1月11日攝)。新華社發(香港特別行政區政府水務署供圖)

近年來,粵港贛三地「以水為媒」,通過紀錄片、研學等形式,不斷推動文化相融、民心相通。廣東工業大學舞台劇《青春印豐碑》總導演鄭萌説,這個劇目是通過舞蹈,再現當年200 餘名廣工師生毅然奔赴東深供水工程最前線的場景。今年7月劇團將赴港演出,把「東深故事」講給更多人聽。

「為維護香港長期繁榮穩定作貢獻,為粵港澳大灣區建設增動能,為『一國兩制』偉大實踐添助力。」粵海集團董事長白濤説,在粵港澳大灣區建設新時期,東深供水工程有了新的時代意義。

港島霓虹與灣區燈火交相輝映,「彎彎小河」依舊向南,血脈情深的故事在歲月裏流淌,在時代中延續。